La ‘cosa’ tra immagine e parola

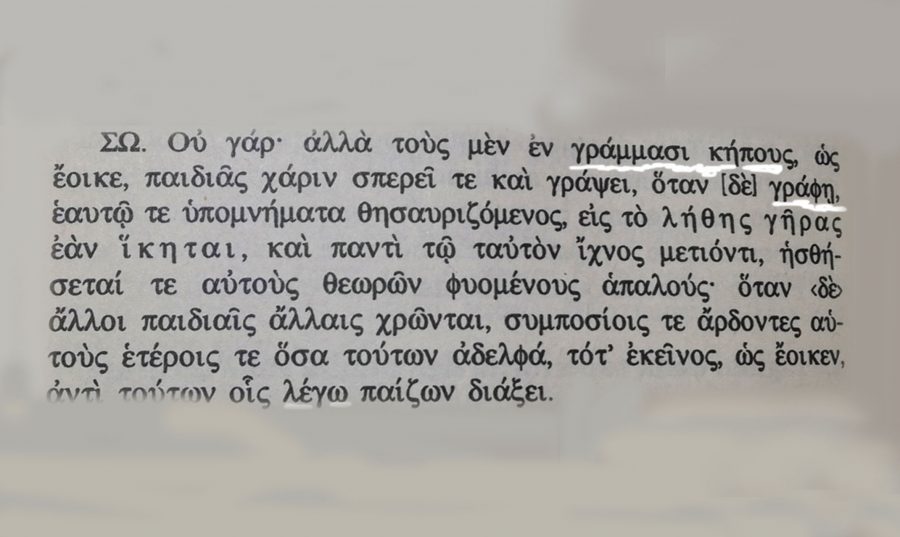

Non è privo di significato che più di uno studioso abbia associato l’opera dell’artista americano Joseph Kosuth ⟨kòsut⟩ a Platone e ai vari piani dell’Essere. Attraverso un gioco di apparenze l’artista ci mostra apparentemente lo stesso oggetto in tre sembianze differenti. E proprio nel momento stesso in cui osserviamo l’installazione entriamo nel meccanismo della comprensione diabolica dell’infinita significazione. È l’idea di sedia da cui produciamo l’oggetto sedia, che immortaliamo nell’immagine di una sedia, che poi rappresentiamo in qualche forma, che nominiamo in qualche qualità, utilizzando una certa lingua e così andando all’infinito. Un’entità tridimensionale documentata nel gesto fotografico. L’immagine dell’oggetto sedia e la sua trasposizione definitoria nell’atto linguistico. In questa successione impeccabile si avverte silenzio, immobilità e al tempo stesso massima eloquenza. È la scoperta di una verità tragica, dell’estraneità assoluta di ogni oggetto, di ogni dire, di ogni rappresentare, di ogni parola.

E tanto importa se proprio il peso di questa separatezza ci fa sussultare e aver bisogno proprio di una sedia su cui potersi anche sedere, perché la sedia è anche la seduta e il contenimento di ogni nostro tentennare.

Immobili anche noi di fronte alla beffarda consapevolezza dell’idea che pur incarnata in un oggetto, in un’immagine, in una parola, è autonoma, assoluta, distaccata da ogni forma con cui comunque si intrattiene.

Riflessione, la mia, distante e distaccata dal senso comune. Per il quale basta un accordo sul senso delle parole per diradare ogni enigmatica percezione e chiarire ogni conoscenza. Quanti candidamente vedranno proprio e solo una sedia, immortalata nella sua rappresentazione e corredata di didascalia.

Insomma, penseranno, si tratta di una sedia e non vediamo dove stia il problema!

In evidenza: “One and Three Chairs” (1965) di Joseph Kosuth.